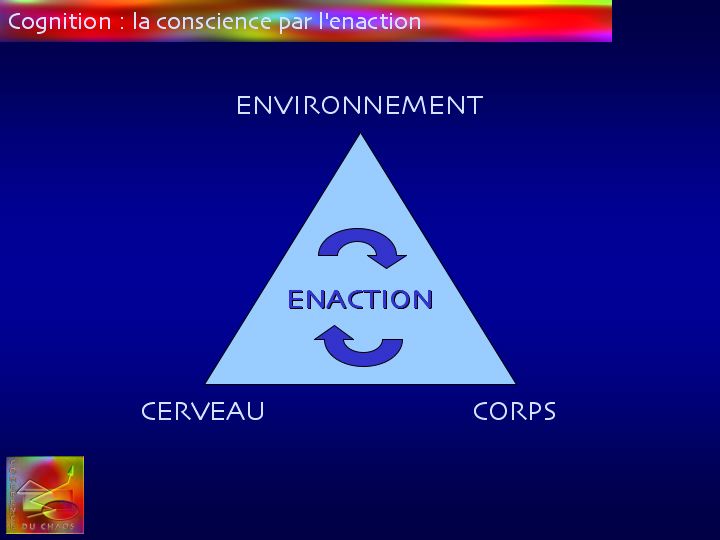

Notre cerveau ne fonctionnement pas sans être influencé par ce qui se passe dans notre corps (en particulier nos émotions) qui est lui-même soumis à des excitations provenant de son environnement.

Ces trois éléments sont "couplés structuralement" et interagissent les uns sur les autres. Le fonctionnement de notre cerveau ne peut s'abstraire de ses deux autres partenaires. Notre conscience jaillit de cette cohabitation dans ce que Varella appelle une "enaction".

Pour en être convaincu, il suffit de se remémorer la manière dont notre pensée peut être perturbée par un environnement trop agité (bruit, mouvement, odeurs, promiscuité, …) ou submergée par une émotion violente dont on dit qu'elle nous empêche de penser ou faible lorsque l'on a sommeil.

Pour exploiter toutes nos possibilités, il ne suffit pas de se focaliser sur sa pensée (appliquer l'activité de son esprit aux éléments fournis par la connaissance), mais il faut aussi écouter notre corps et ce qui l'entoure pour en tirer des enseignements complémentaires qui enrichiront notre compréhension, notre prise de conscience.

Notre environnement et nos réactions étant, au moins partiellement, conditionnés par l'histoire, celle-ci ne sera pas absente de notre prise de conscience … ce qui explique l'importance des paradigmes dominants dont nous avons beaucoup de peine à nous dégager.

En termes de management, se soucier du cadre dans lequel travaillent les collaborateurs et de leur confort n'est donc pas simplement de la philanthropie, mais du bon management. Il ne s'agit pas de glisser dans les délices de Capoue, mais de s'inspirer des expériences menées essentiellement par le monde monastique (tout particulièrement bouddhiste) pour choisir les techniques et cadres de vie qui libèrent l'esprit afin d'atteindre à un degré de conscience plus élevé … qui est ce dont on a besoin pour bien évaluer une situation.

Le manager doit aussi être conscient que beaucoup de ses décisions sont prises presque sans réflexion … sur la base des circonstances du moment et de son expérience (sa culture) de situations passées similaires.

L’enjeu de la résolution d’un problème compliqué auquel on ne comprend rien, c'est de lui trouver une solution simple … qui ne soit pas simpliste … car elle permet le complexe.

Un exemple : expliquer la variété de toutes les formes de vie sur terre : voilà qui est longtemps apparu comme un problème si compliqué que beaucoup ne se le posaient même pas.

Crick et Watson, en décortiquant la structure de l'ADN, ont montré que quatre molécules suffisent pour rendre compte de toutes les formes de vie connues : on peut difficilement faire plus simple, au point que l'on pourrait craindre que ce soit simpliste !

Et pourtant la complexité est possible, car l'enchaînement de ces molécules est varié et très long.

D'une manière similaire, expliquer toute la variété des applications informatiques par "oui ou non" paraît souvent incompréhensible à des néophytes, mais ne trouve son sens que par la multitude de calculs que l'on peut leur faire faire.

Pour résoudre un problème compliqué, il faut mettre en face de lui une complexité plus élevée de cerveaux. Comme ledit cerveau est ce que l'on connaît de plus complexe, un homme seul est capable de résoudre bien des problèmes. Cependant, certaines difficultés comportent tellement de variables indépendantes qu'il ne suffit plus : une équipe pluridisciplinaire apporte à la fois une quantité et une diversité de cerveaux donc une complexité globale dont l'intelligence collective dépasse celle de chacun de ses membres.

Cependant, pour qu’une équipe pluridisciplinaire soit performante, il lui faut dépasser les obstacles psychosociologiques entre ses membres. L’amour vient de la connaissance : bien se connaître est la source de la bonne entente. Il faut donner à une équipe devant travailler ensemble l’occasion de s’entraîner comme un orchestre permettant de se découvrir les uns les autres pour permettre d'apprécier les qualités uniques de chacun … au-delà de ses limites. Nul n'est parfait !

Nota : En langage mathématique :

- le compliqué est défini comme un ensemble dont le nombre d'éléments est très supérieur au nombre de leurs interactions (c'est donc un ensemble nombreux et peu communicant : un ensemble d'individus plus ou moins indépendants les uns des autres … relevant un peu de la horde et donc peu susceptible d'intelligence collective … ce qui peut expliquer sa mauvaise réputation).

- le complexe est un ensemble au sein duquel le nombre des interactions est très supérieur au nombre de ses membres (c'est donc un système très communicant et par là susceptible de faire émerger des propriétés n'appartenant qu'à la collectivité, mais l'anticipation du résultat d'une information lancée quelque part reste imprévisible).

Le complexe est plus prometteur que le compliqué.

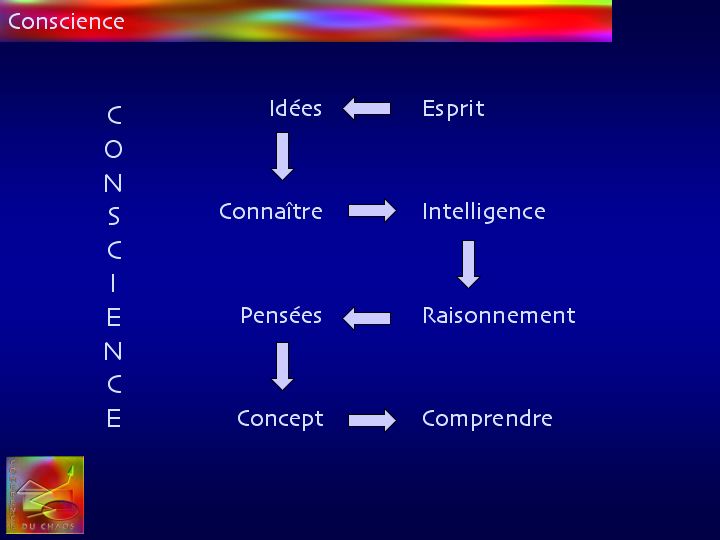

Beaucoup de mots concernant notre faculté de prendre conscience de quelque chose sont très ambiguës, car ils ont de multiples connotations et en feuilletant un dictionnaire, on constate qu'ils se renvoient souvent les uns aux autres sans que le total soit bien clair !

Etre conscient des tenants et aboutissants d'une situation pour déterminer comment y évoluer est une mission clé du manager. Pour éviter d'exprimer une pensée confuse avec des mots flous, on peut au moins essayer de se donner une définition simple de ces derniers et esquisser leur articulation.

Je retiens donc l'enchaînement et les sens suivants pour les huit mots ci-contre :

• L'homme est constitué de deux composants : son corps physique qui le délimite et son esprit qui l'anime. Cette dernière présente deux propriétés la conscience et la sensibilité.

• Notre "esprit" est le principe qui nous permet de générer des "idées" qui sont des représentations intellectuelles permettant de "connaître" des caractéristiques de l'objet concret ou abstrait objet de notre préoccupation

• En utilisant notre faculté "d'intelligence" en réfléchissant, le "raisonnement" (réflexion sur ce que l'on sait pour être capable de juger) va nous permettre d'organiser les idées éparses en une "pensée" nous permettant de donner un sens clair à l'objet éclairant l'action à mener.

• En poursuivant la réflexion, on pourra atteindre le stade du "concept" qui sera une représentation générale et abstraite regroupant des objets similaires dans un ensemble exprimant notre "compréhension" et pouvant déboucher sur une théorie.

Tout au long de ce processus, notre conscience, faculté de l'homme de connaître sa réalité et de la juger, devient de plus en plus aigüe. Pour grandir encore, il lui faut aussi prendre en considération des informations provenant de notre sensibilité, donc de notre corps.

Le cerveau est la machine siège de ce déroulement. Ses fonctions sont : la perception, l'enregistrement, la reconnaissance et le pilotage de l'action. Celui de l'homme se distingue de celui de l'animal par sa capacité de réflexion et d'abstraction.

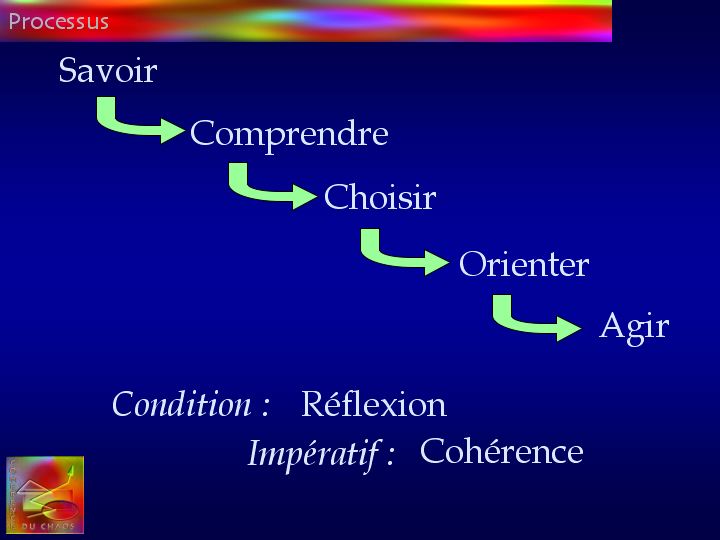

Très souvent les collaborateurs apportent des informations (idées) exprimant leur savoir (connaissances), mais c'est au responsable de les classifier puis synthétiser en un ensemble dont il devient possible de comprendre le fonctionnement pour être capable d'anticiper ses évolutions.

Le processus à parcourir (plus ou moins consciemment !) pour définir l’action que l’on veut mener enchaîne les étapes ci-jointes. Il ne s’agit pas de s’en inquiéter systématiquement, mais en cas de difficulté, ce peut être une séquence à parcourir pour déterminer où le bât blesse.

A l'origine, la cybernétique a eu une vision mathématique du fonctionnement du système nerveux et du raisonnement. Les neurones sont interconnectés alors d’une manière analogue à un automate logique réagissant par oui ou non. La robotique en est une des conséquences.

Le cognitivisme a l’intuition que l’intelligence présente des analogies avec le fonctionnement d’un ordinateur. La cognition est alors le fruit de la computation de représentations symboliques. Ces derniers représentent la conception que l’on a du monde. La cognition est alors un traitement de l’information par la manipulation de symboles selon des règles dont la pertinence sont le gage de la génération d’une solution appropriée. L’intelligence artificielle en est la conséquence la plus apparente.

Le connexionnisme s’inspire des systèmes mathématiques et physiques non linéaires qui montrent une propension à l’auto-organisation et présentent une certaine capacité d’immunité face aux détériorations. Il pense que c’est la multitude des interconnexions du cerveau, évolutives au fil de l’expérience, qui sont porteuses des comportements cognitifs. Comme le cognitivisme, il voit la cognition comme la représentation d’un monde extérieur prédéterminé : elles traitent assez bien les problèmes dont toutes les conditions de fonctionnement sont connues. Dans la réalité, il n’y a pas de limites claires pour circonscrire un problème : le cerveau prend en compte une quantité de connaissance quasi infinie sans que l’on en ait complètement conscience.

Les théories précédentes, si elles peuvent apporter des réponses, n’expliquent pas l’aptitude à se poser des questions pertinentes nouvelles. Elles ne sont pas préexistantes, mais on les fait émerger du contexte et leur pertinence est évaluée par notre sens commun.

Varela, biologiste et philosophe, énonce que nos idées (qui expriment une connaissance émergente) pour décider d'une action sont bien le fruit de notre activité cérébrale, mais sous influence d'une part de notre corps (en particulier de notre histoire par la mémoire) et d'autre part de notre environnement du moment : il y a interaction entre les trois … ce qu'il appelle "enaction". Qui niera qu'un événement stressant n'influence pas son mode de pensée du moment ? Qui ne reconnaîtra pas que sa culture, fruit de son passé, conditionne ses réactions ? Qui n'a pas connu que son état physique n'est pas neutre dans sa réflexion ? La conscience émerge en continu de ce phénomène.